Помните, как бравый солдат Швейк ехал на призывной пункт в коляске, с костылями и с криком «На Белград!»? У Гашека это ирония, но... Но на самом деле это во многом зарисовка с натуры: позиция чехов с началом Первой мировой войны была весьма... прогерманской? проавстрийской? Нет. Антирусской.

Дело в том, что те лидеры чехов, что жаждали независимости, с началом войны стали как огня бояться победы России. Главным проводником этой линии был Томаш Масарик. Как так? А как же «Гей, славяне!»? Где осталась русофилия будителей? А здесь всё просто: чешские политики боялись, что после победы России Богемия по причине своего славянского населения уйдёт под русского царя.

Чешские политики? А откуда они взялись, ведь страны-то ещё не было? Тут всё вообще феерично! Страны не было, но она... была. Дело в том, что с началом войны часть чехов встала на сторону Антанты. Соответственно, как в России, так и во Франции из военнопленных чехов были созданы «чешские легионы». Взамен руководство Антанты 14 октября 1918 года признало парижских чехов во главе с Томашем Масариком временным правительством Чехословакии (сторонники чешской независимости жили по большей части за границей Чехии). То есть страны ещё не было, но её уже признали. Бывает и так...

Кстати говоря, здесь интересна позиция Масарика по поводу эвакуации чехословацкого корпуса из России. Антанта предлагала её организовать, советская Россия была за обеими руками... Масарик же ещё в октябре 1918 года говорил: «Благодаря присутствию (в России. — Авт.) у нас будет сильнейшая позиция во время переговоров». К чешским легионерам первый военный министр Чехословакии Милан Штефаник издал приказ: «Вас, братья, в России и в Сибири ожидает ещё одна задача, поэтому вы не можете вернуться домой настолько быстро, как хотелось бы... От вас зависит будущее положение нашего народа во время мирных переговоров. Здесь на вас можно положиться. Можете рассчитывать на союзников. Выдержите до конца!».

Как бы то ни было, в июле 1918 года в Праге создаётся Национальный комитет из 38 чешских, моравских и силезских депутатов рейхсрата. 18 октября в Вашингтоне Масарик, Бенеш и Штефаник подписывают декларацию о независимости Чехословакии (интересно, что они включили в состав виртуального пока что государства и Словакию, мнения которой не спросили), а 28 октября 1918 года Национальный комитет провозгласил государственную независимость де-юре. Провозгласили независимость те, кто ещё четыре месяца назад писал верноподданнические заявления на имя императора. Поначалу в новорождённом государстве едва не случилась революция: пример России был заразителен, социалистические идеи среди чешских рабочих были весьма популярны. Но чешского аналога Венгерской Социалистической Республики не случилось (Словацкая появилась, там, куда отошли части венгерской Красной армии). Ситуация разрешилась победой на выборах социал-демократов. Если в Чехии это было понятно — там была сильная промышленность и много рабочих, — то в Словакии победа социал-демократов историками называется «поразительной», но она была: революционные настроения, понимаете-ли.

Правда, свою победу социал-демократы слили: премьер-министр В. Тусар договорился с кем надо и ушёл в отставку вместе со всем правительством. Поскольку жить без правительства сложно, на место слившихся было назначено техническое правительство Я. Черного. Он достаточно быстро разобрался с социалистами — закрыл штаб-квартиру местных марксистов в Народном доме. В ответ началась забастовка, где-то начали готовить вооружённые ячейки, но весь пар ушёл в свисток.

Границы Чехословакии страны Антанты нарезали по итогам участия чехов в нашей Гражданской войне. Нарезали щедро! К Богемии с Моравией присоединили Словакию, которая к данным областям была ни сном ни духом! Это традиционно была населённая славянами область Венгерского королевства. Но в Версале к таким вопросам подходили творчески: в полностью искусственное образование запихнули не только словаков, но и судетских немцев (а их по численности было больше, чем словаков!), которые рвались в состав Австрии, на худой конец, Германии, а оказались в государстве, где и словаки-то были второй сорт...

Впрочем, подозревать победителей в Первой мировой войне в целенаправленном «закладывании бомбы» под новоявленную страну не стоит. Они руководствовались экономическими соображениями: Чехия — промышленная, кормить себя она была не в состоянии, вот в государство и воткнули сельскохозяйственную Словакию. Нет, а что, логично: страна экономически становится самодостаточной!

Что до судетских немцев... Дадим слово одному из «конструкторов» Чехословакии, Уинстону Черчиллю: «Исключить из Чехии всё немецкое население значило бы ослабить новое государство; включить его в состав Чехии значило бы в корне нарушить сам принцип самоопределения». Но, пока англичане колебались, французы решились «резать, не дожидаясь перитонита»! Для Жоржа Клемансо было главное — как можно сильнее разорвать германское единство, поэтому, с одной стороны, Австрии было запрещено объединяться с Германией, с другой — миллионы немцев в Судетах отдали в состав Чехословакии.

Выглядело это следующим образом: 6 ноября 1918 года чешские войска вошли в столицу Судет — Брюнн. Бургомистр-немец был смещён, взамен назначена комиссия по управлению: 16 чехов и 8 немцев. Нельзя сказать, что немцы не пытались защищаться, но местное ополчение, фольксвер, было плохо вооружено и сопротивляться регулярной армии не могло: австрийские полки были ещё на фронте, а чехи уже успели вернуться домой. С оружием. В результате с 28 ноября по 16 декабря все четыре провинции Судет были оккупированы чехами.

Заодно в Версале под Чехословакию была заложена ещё одна «бомба». Тешинская область была заселена пополам чехами и поляками. «Исторические права» были тоже достаточно равнозначны. Но, пока шли дискуссии, в спорную область в 1920 году вошли чешские войска: через неё шла железнодорожная магистраль из Словакии в Моравию. А что же Польша? Ну, она была в это время занята — воевала в России с РККА, так что свободных войск не имела. Антанта «статус кво» утвердила в качестве государственной границы.

Держалось государство на фигуре Томаша Масарика, который пользовался в народе глубоким уважением. Собственно говоря, будь у него желание установить в стране модную на тот момент диктатуру — имел бы отличные шансы! Но Масарик был убеждённым демократом, поэтому Речи Посполитой в духе Пилсудского из Чехословакии не получилось. Новорождённая республика была парламентской демократией: двухпалатное Национальное собрание, состоящее из сената и палаты депутатов, было законодательной властью, которая контролировала власть исполнительную и судебную. Раз в семь лет им избирался президент, который назначал правительство, утверждавшееся Национальным собранием.

Идеал? Ну, почти. Страна делилась на четыре земли: Богемия, Моравия-Силезия, Словакия и Подкарпатская Русь. Центральная власть принадлежала только Богемии! Остальные земли имели свои ассамблеи, но принимать законов они не могли, только корректировали законы, принятые Богемской ассамблеей под свои особенности. Так что в кабинете министров ни немцев, ни словаков, ни силезцев, ни русинов не было. Только чехи. Да и треть депутатов земских ассамблей назначалась правительством...

Коалиция из главных политических партий в Чехословакии получила название Пьетка — пятёрка, поскольку было их, как вы догадываетесь, ровно пять: Республиканская партия земледельческого и малокрестьянского населения (имелись в виду крестьяне с небольшими наделами), Чехословацкая социал-демократическая рабочая партия, Чехословацкая национал-социалистическая партия, Чехословацкая народная партия и Национал-демократическая партия. Помимо членов Пьетки, были и партии поменьше, Коммунистическая партия Чехословакии, пять штук немецких партий (включая национал-социалистическую), две венгерские партии, карпато-немецкая партия, Словацкая народная партия, Социал-демократическая рабочая партия Подкарпатской Руси и Польская социалистическая рабочая партия.

Стоит отметить, что положение Чехословакии на международной арене было крайне шатким. Маяковский в «Стихах о советском паспорте» Польшу охарактеризовал как «географические новости», но Чехословакии это касалось в ещё большей степени: в принципе, поляки своё государство только в конце XVIII века утратили, а чехи — лет на 150 раньше. Поэтому министр иностранных дел Эдвард Бенеш не вылезал из Лиги Наций: надо было постоянно интриговать, выстраивать союзы, требовать гарантий безопасности от всех, кого только можно.

Сначала Чехословакия вошла в состав Малой Антанты — начала дружить с Югославией и Румынией против Венгрии. Потом постаралась задружиться с Англией и Францией. Англичане объяснили Бенешу (ставшему президентом после Масарика), что они в домике на острове и никому никаких гарантий не дают. А с французами удалось заключить союз. Вот только у Франции с Чехословакией границы не было. Тогда Бенеш добился присоединения к франко-чехословацкому союзу другого союза — Советского. Но с СССР общей границы у Чехословакии тоже не было, хоть договор о союзе с Францией и Чехословакией Советский Союз и подписал. На границе с Германией чехи нарыли укрепления — линия Мажино обзавидуется (264 небольших форта, 10 014 дотов)!

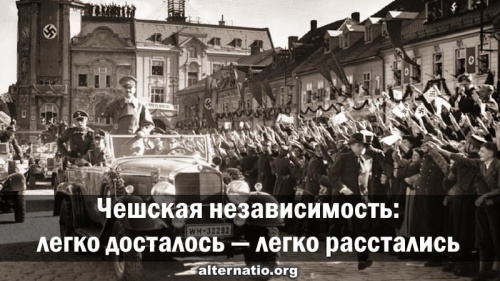

Повод для паники у Бенеша был: в 1933 году к власти в Германии пришёл бывший австрийский художник, который помнил: что-то такое чешское в составе Австро-Венгрии имелось. И к определённым в Версале границам он никакого почтения не испытывал. А это было страшно! Поэтому, когда после Мюнхенской конференции было решено передать Судеты Германии, Бенеш это решение выполнил. Дальнейшая судьба страны была решена: все пограничные укрепления как раз в Судетах и были сосредоточены. Считать участников Мюнхенской конференции врагами рода человеческого, задабривавшими Гитлера, не стоит: границам Чехословакии ещё и 20 лет не было, так что пересмотр с учётом мнения местных жителей был вполне оправданной мерой. А аннексия всей Чехии, произошедшая впоследствии, лишь показала, насколько искусственным образованием является сама Чехословакия.

Хотя, в принципе, на момент конца Первой Чехословацкой республики бояться Германии было немного... странно! Чехословакия после раздела Австро-Венгрии получила 70–80 процентов промышленности бывшей Дунайской монархии. В том числе практически весь австро-венгерский ВПК. Население страны было 13,5 миллиона человек, что даёт цифру в 135 тысяч человек (реально было больше), которые в мирное время можно держать на военной службе без ущерба для экономики. А учитывая, что новорождённый рейх за номером III до 1933 года имел право на армию в 100 тысяч человек без танков и авиации...

Чехословацкая армия не была слабой: 200 тысяч человек, 34 пехотных дивизии, четыре мобильные (танковые) дивизии. По мобилизационному плану 1936 года в случае войны могло быть призвано 972 747 человек. Прекрасная артиллерия и пулемёты (на чешском пулемёте «Брен» англичане всю войну провоюют!), танк LT vz. 35, признанный лучшим в мире на 1935 год, истребители Avia B.534 собственной разработки, выпускающиеся по французской лицензии бомбардировщики Aero МВ-200, советские СБ-2. По количеству оружия на душу населения Чехословакия была самым вооружённым государством в мире! Не хватило только одного компонента для успешной войны — воли к сопротивлению.

Точнее, воли не было «наверху», стих Марины Цветаевой «Один офицер» о чешском офицере, встретившем огнём вступающий в Чехословакию вермахт, не на пустом месте появился. И бой за Чаянковские казармы был. Размещённый в казармах 3-й батальон 8-го Силезского пехотного полка имел в своём составе порядка 300 человек (солдаты-словаки дезертировали в свете ожидаемой независимости Словакии). Но 12-й пулемётной ротой батальона командовал офицер из той породы, о которой говорят: «в мирное время неприменим, в военное — незаменим», — капитан Карел Павлик.

Вечером 14 марта 1938 гола он задержался в казармах ради проведения с солдатами дополнительных занятий по польскому языку. Когда вермахт перешёл границу, президент Эмиль Гаха приказал не открывать огонь, подобную же капитулянтскую позицию занял и чехословацкий генштаб. Но во время попытки занятия Чаянковских казарм капитан Павлик развернул свою пулемётную роту на верхних этажах. К пулемётчикам присоединились не желающие сдаваться без боя стрелки. Первая атака немцев была отражена огнём, «дойче зольдатен» понесли потери и откатились. Они заняли позиции в соседних зданиях и началась перестрелка. Местные жители попрятались в подвалах, и только владелец близлежащей пивной начал продавать оккупантам пиво за рейхсмарки.

Командир немецкого пехотного полка поставил начальство в известность, но получил приказ решить проблему самостоятельно. Он развернул миномёты и противотанковую пушку, привлёк к штурму разведывательный бронеавтомобиль и осветил казармы фарами приданного автотранспорта. Павлик распределил боеприпасы между бойцами и попытался привлечь к контратаке танкетки и бронеавтомобили «броневой полуроты», базировавшейся здесь же. Командир полуроты подпоручик Хейниш был не против атаковать, даже приказал экипажам занять места в машинах, но потребовал распоряжение от начальника гарнизона. Тот решил связаться с командиром полка, а когда не смог этого сделать, предпочёл бездействовать.

Вторая атака немцев при поддержке миномётов и противотанковой пушки также была безуспешной: стрелки «погасили» фары грузовиков, командир бронеавтомобиля был убит пулемётной очередью (не вовремя высунулся из люка), а снаряды 37-мм пушки ничего не могли сделать толстым стенам казармы. Бой продолжался 40 минут и мог бы длиться дольше, но командир полка полковник Элиаш приказал гарнизону казарм немедленно прекратить огонь и сложить оружие. Чешские солдаты были интернированы в той самой пивной, что снабжала пивом оккупантов, а после отпущены по домам. В бою погибло от 12 до 24 немецких солдат, чехи отделались шестью ранеными.

Такое подробное описание боя в Чаянковых казармах приведено неспроста. Оно показывает, какой кровью могла бы кончиться для немцев попытка захвата Чехословакии, если бы не предательская позиция её элит. Скорее всего, новорожденный вермахт не справился бы с поставленной задачей. Но руководство страны решило, что жизнь под немцами не самый плохой вариант. Независимость, доставшаяся «на халяву», не кажется большой ценностью. И вся последующая история Чехословакии — наглядная иллюстрация данного тезиса.

Фёдор Ступин,

специально для alternatio.org